心肌损伤是2019年冠状病毒疾病(COVID-19)住院患者的常见现象,并与更差的预后相关。一项研究在入院后24h内测量肌钙蛋白I,以评估心肌损伤,发现其中36%的患者肌钙蛋白I浓度升高。在调整疾病严重程度和相关危险因素差异后,即使是少量心肌损伤也会增加死亡风险。但目前COVID-19患者心肌损伤的原因尚未系统地阐明。

近期意大利贝加莫(Bergamo)的Pellegrini等在Circulation上发表的一项病理学研究显示,心脏中存在微血栓可能是COVID-19相关死亡患者心脏损伤的主要原因,且心脏损伤的COVID-19患者的微血栓成分与COVID-19阴性受试者的心肌内血栓栓塞和来自COVID-19阳性和阴性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者的冠状动脉血栓相比不同。该项研究是第一次系统地研究死于COVID-19感染的患者心脏损伤的原因。

研究背景和目的

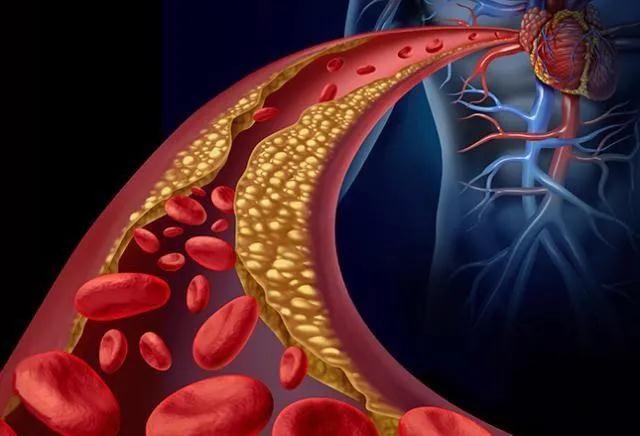

COVID-19感染仍然是全世界死亡的主要原因。关于COVID-19患者心肌损伤的各种病理生理机制目前有各种假设,包括病毒直接侵入心脏或免疫介导的心脏损伤引起心肌炎、应激性心肌病(stress-cardiomyopathy),心肌供需失调导致的II型心肌梗死,细胞因子风暴(cytokine storm)和高凝状态导致心外膜冠状动脉血栓形成,肺栓塞和/或微血管血栓的风险增加。研究者最近报道了一例年轻女性死于STEMI和心源性休克,尸检时发现有多处心肌微血栓,但目前在COVID-19住院患者中关于这种发现的发生率尚未报道。了解COVID-19患者心脏损伤的确切性质可能会影响公共卫生策略、诊断测试和新的治疗试验。

该项研究报告了对意大利贝加莫在新冠流行高峰期间死于COVID-19的住院患者进行的40例心脏尸检的分析。研究旨在系统地确定:①根据心肌细胞坏死的尸检结果评估住院患者心脏损伤的频率;②心肌损伤的主要原因及危险因素;③COVID-19感染者心脏坏死的病理生理学。

研究方法

研究者对意大利贝加莫死于COVID-19的40例住院患者的心脏进行了系统的病理分析(在美国CVPath研究所),以确定心脏损伤的病理机制。研究根据有无急性心肌细胞坏死来划分心脏,然后确定心脏损伤的潜在机制。

所有患者入院时均经鼻拭子检查(39/40例患者)或死后逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)确诊为SARS-CoV-2感染。人口统计学数据、病史、临床表现、治疗和住院过程均来自病历。所有患者均按照当地临床实践进行管理。作病理分析时,对心脏进行射线照相,并从心脏取出有明显钙化的冠状动脉,进行射线照相。共取14个心肌跨壁切片(transmural sections)(左室前壁、下壁和侧壁,以及右室室间隔、前壁和下壁的中部和顶部,左心房和右心房各1个)。急性心肌梗死定义为心肌细胞坏死面积≥1 cm2,而局灶性心肌细胞坏死定义为坏死>20个心肌细胞,坏死面积≥0.05 mm2但<1 cm2(图1)。从心肌组织和冠状动脉样本中提取总RNA,测定RNA样品的浓度和质量。用透射电镜(TEM)对标本进行评估。作冠状动脉抽吸物分析。

图1. 心肌坏死的类型

研究主要结果

研究共纳入40例尸检病例,平均年龄74岁,男性占大多数(29/40,72.5%)。大多数患者(90%)因严重呼吸衰竭入院[PaO2/FiO2(P/F)比值中位数123],而4例患者(10%)出现心血管急症(3例STEMI,1例卒中)。住院期间除STEMI患者外,无其他临床心肌梗死病例。然而,在整个研究组中,20%的EKG显示提示缺血的异常(ST段抬高/压低>0.1 mV,新的左束支传导阻滞或倒T波),尽管与胸痛无关。

CVPath研究所对心脏进行了盲法检查,临床发现仅为所有受试者死于COVID-19(住院期间通过实验室检测证实)。分析显示,40例中有14例(35%)出现心肌细胞坏死,其中3例(21.4%)有急性心肌梗死(定义为坏死面积≥1 cm2),11例(78.6%)有局灶性心肌细胞坏死(坏死面积≥0.05 mm2但<1 cm2)。有和无心肌坏死病例的严重冠状动脉疾病(定义为心外膜冠状动脉狭窄>75%横截面狭窄)没有差异。心脏和肺的病理结果方面,总的来说,有和无心肌坏死组的心脏重量、LV腔大小以及LV和RV壁厚度无显著差异。同样,肺组织病理学如弥漫性肺泡损伤、肺动脉血栓或肺泡间隔微血栓在有和无心肌坏死的病例之间没有差异。根据欧洲心脏病学会(ESC)的定义,所有检查的心脏都没有心肌炎的证据。表1中列出了其他重要的心血管发现,如淀粉样蛋白、高血压性心脏病(即肥大)和瓣膜病的存在。

表1. 有或无心肌坏死的患者心脏和肺部的病理学表现

总体而言,有心肌坏死的患者与无心肌坏死的患者相比更常为女性(50% vs. 84.6%,P=0.03),慢性肾脏疾病的患病率更高(35.7% vs. 7.7%,P=0.04),出现STEMI的概率更高(21.4% vs. 0%,P=0.04),症状出现和入院之间的间隔较短(4.0天 vs. 6.5天,P=0.02)。心肌坏死患者的血红蛋白和C反应蛋白(CRP)值较低,高敏肌钙蛋白I值较高(23 386 vs. 226,P=0.03),缺血性EKG改变率较高(42.9 vs. 8.3%,P=0.03)。P/F比值与呼吸机支持程度均相似,两组患者的呼吸损伤程度无明显差异。有和无心肌坏死组的住院治疗和不良事件发生率也相似。对从肺和心脏各部位提取的RNA进行分子分析后发现,40例中的大多数[40例中的34例(85%)]通过PCR检测到肺中存在病毒,但只有8例(20%)在心脏中检测到病毒。有和无心肌坏死病例中病毒的存在没有差异。

表2列出了14例心肌细胞坏死患者的病理结果。2例在严重冠状动脉粥样硬化的情况下有心外膜冠状动脉血栓形成的证据,并接受了经皮冠状动脉介入治疗。14例患者中有4例(28.6%)有右心室(RV)劳损证据。11例局灶性心肌细胞坏死中8例(72.7%)有微血栓,3例(27.3%)无微血栓。14例心肌细胞坏死中9例(64.3%)出现微血栓,8例局灶性坏死,1例急性心肌梗死。研究者测量了COVID-19受试者局灶性心肌细胞坏死和微血管血栓形成的分布和程度。

总的来说,局灶性心肌坏死在左室下壁(left ventricular inferior)、侧壁和室间隔更常见(下壁55%,侧壁36%,室间隔36%,RV下壁36%,LV前壁18%,心房9%,RV前壁0%)。微血栓的分布模式与局灶性心肌细胞坏死相似(LV下壁67%,LV侧壁56%,室间隔44%,RV下壁44%,LV前壁22%,RV前壁11%,心房11%)。13%的组织切片发现局灶性坏死(11例患者的22/154个切片)。27.7%的组织切片(9例患者的31/126个切片)观察到类似的微血栓。在切片分析中,微血栓的存在与局灶性坏死的存在显著相关(P<0.01,Fisher精确检验)。累积分布曲线显示每1 mm2心肌组织的微血栓面积%。只有1例微血栓与急性心肌梗死相关。在本例中,表现为STEMI的受试者,累及左心室下壁、侧壁和右心室后壁,并伴有严重的心源性休克,导致全身心肌细胞坏死。几乎所有微血栓患者的冠状动脉疾病一般为轻中度。心肌细胞坏死的病例中没有一例具有不稳定的冠状动脉斑块表型。

表2. 心肌坏死患者心脏的病理学表现

由于最近的报道表明SARS-CoV-2可能存在死于COVID-19的受试者心脏的内皮细胞内,因此该项研究进行了显微镜原位杂交(ISH)、间接免疫荧光法以及透射电镜(TEM)观察,以寻找在COVID-19心脏中存在病毒并有微血栓的证据。在ISH检查的3个心脏中,在心肌细胞(无相关炎症)中罕见病毒存在,但在微血管内皮细胞中未发现有微血栓迹象(图2)。同样,在5个受检心脏中,经TEM观察,在有或无微血栓的血管内皮细胞内均未发现病毒颗粒(图2)。这些数据表明,直接内皮感染可能不是COVID-19感染者心脏微血栓形成的主要机制。

图2. ISH荧光显微镜和透射电镜检测心脏微血栓内皮细胞SARS-CoV-2

研究者比较了来自CVPath冠状动脉猝死登记(CVPath Sudden Coronary Death Registry)的在新冠大流行高峰期间接受治疗的一组COVID-19阳性和COVID-19阴性的STEMI患者(各5例)的犯罪病变中提取的冠状动脉血栓抽吸物的血栓成分,5例心肌微血栓的尸检病例已被描述,另外5例COVID-19阴性患者有心肌内血栓栓塞的证据(所有病例均与心外膜冠状动脉血栓形成相关)。鉴于COVID-19与高凝状态之间的联系,研究者使用血小板抗体(CD61)、纤维蛋白ll、血管性血友病因子(vWF)、D-二聚体、末端补体复合物C5b-9[又称膜攻击复合物(MAC)],检测了已知与凝血有关的因素。

与COVID-19阴性受试者的心肌血栓栓塞和STEMI患者(非COVID-19和COVID-19)的抽吸血栓相比,心脏损伤的COVID-19受试者的微血栓富含纤维蛋白II [纤维蛋白ll %面积:COVID-19阳性受试者的微血栓71.8(57.4~85.1),非COVID-19血栓栓塞35.6(10.1~58.7),非COVID-19 STEMI血栓抽吸21.3(12.3~24.0),COVID-19 STEMI血栓抽吸36.7(12.4~52.1),总体P<0.0001]。与非COVID-19心肌血栓栓塞、COVID-19阴性和COVID-19阳性STEMI患者抽吸血栓相比,心脏损伤的COVID-19受试者微血栓的C5b-9也更丰富[C5b-9%面积:COVID-19阳性受试者的微血栓19.3(6.7~39.2),非COVID-19血栓栓塞0.001(0~0.047),非COVID-19 STEMI患者抽吸血栓0.22(0.036~0.28),COVID-19 STEMI患者抽吸血栓0.027(0.014~8.5),总体P<0.0001](图3)。然而,COVID-19阴性患者心外膜冠状动脉血栓形成相关的血栓栓塞的CD61(血小板)染色面积百分比(总P=0.0002)明显高于其他三组从STEMI患者和COVID-19阳性微血栓患者中抽取的COVID-19阳性和阴性血栓。COVID-19和非COVID-19 STEMI患者的血栓成分在数值上相似。

图3. COVID-19阳性和阴性STEMI患者犯罪病灶中的血栓、COVID-19阴性尸检患者的心肌血栓栓塞和COVID-19阳性尸检患者的心脏微血栓分析

研究结论及讨论

COVID-19感染的心脏损伤并不少见,但其发生机制仍不确定。该项研究对40例死于COVID-19感染的受试者心脏进行尸检,14例(35%)有心肌细胞坏死的证据,主要是左心室。心肌细胞坏死的主要原因是发生在9/14(64%)病例中的微血栓,与来自COVID-19阴性受试者的心肌内血栓栓塞和来自COVID-19阳性和阴性STEMI患者的冠状动脉血栓相比,心脏损伤的COVID-19受试者微血栓的成分不同(纤维蛋白和C5b-9补体增多)。

既往研究发现,心肌肌钙蛋白(troponin)水平升高引起的心脏损伤在住院患者中并不少见,并增加了死亡风险。在纽约的一个病例系列中,有18例患者确诊为COVID-19以及ST段抬高,44%的患者被诊断为急性冠状动脉血栓形成,导致心肌梗死,56%的患者有非冠状动脉心肌损伤(冠状动脉造影定义其为非阻塞性疾病)的证据,非冠状动脉心肌损伤患者有90%死亡,表明迫切需要更好地了解其发病机制和如何最好地治疗他们。本文首次系统分析了COVID-19感染致死者心脏损伤的原因。在研究者及其团队的系列研究中,35%的受试者有心脏损伤的证据,如尸检时心肌坏死所示。坏死最常见的原因是64%的心肌细胞坏死患者出现微血栓。心脏损伤的COVID-19受试者微血栓的成分明显不同于STEMI患者心外膜冠状动脉血栓,包含较高水平的纤维蛋白和终末补体(terminal complement)。

虽然许多研究集中于COVID-19的肺部表现,但很少有病理学研究专门研究COVID-19对心脏的影响,而且大多数研究没有描述与心肌损伤相关的具体表现。在纽约一家医院进行的规模最大的一系列尸检,对25例患者的心脏进行了评估。大多数心脏显示有动脉粥样硬化或高血压性心脏病的证据,60%的病例显示心肌内有非特异性斑块状轻度间质慢性炎症,而无相关的心肌坏死。最近Basso C等人报告了从世界四家医院收集的21例尸检病例的发现报告心肌炎发病率为14.2%(3/21例)。其他病理系列报道了罕见的淋巴细胞性心肌炎的发现,没有明确的临床后遗症,而临床病例报告描述了心肌损伤,推测与心肌炎一致,但没有实际的组织诊断。在对德国39例连续尸检病例中的病毒载量进行量化后,39例中有24例(61.5%)记录了SARS-CoV-2,其中26例(41%)的拷贝数高于1000个拷贝RNA/ug。有和无心脏感染的个体之间,炎症浸润或白细胞数没有差异。尽管在绝大多数病例(85%)的肺中可以检测到病毒RNA,但该项研究只能在研究的20%的心脏中恢复病毒RNA。事实上,在研究者们的系列研究中,在有和无心肌坏死的心脏中检测到病毒RNA的病例的百分比没有差异(14.3% vs. 23.1%,P=0.51),这表明病毒直接侵入心脏在坏死的发展中不起主要作用。

虽然肺部直接感染导致的多灶性肺炎被认为是COVID-19患者死亡的主要原因,但炎性细胞因子综合征(inflammatory cytokine syndrome)也可能是发病率和死亡率的重要原因。Li等人报道重症COVID-19患者的IL-8、IL-6、TNF-α,MCP-1和RANTES水平显著升高,以及IL-6和IL-8与疾病进展相关。重症COVID-19患者发生血栓栓塞事件的风险增加,包括肺微血栓以及可能由细胞因子风暴(cytokine storm)引起的静脉血栓。该项研究发现,心脏中存在微血栓是COVID-19相关死亡患者心脏损伤的主要原因。来自纽约的32例尸检病例报告77%的患者肌钙蛋白I升高。病理学上,1例显示心外膜冠状动脉血栓,19%有心肌内小血管血栓。此外,Bois等人在COVID-19尸检病例中发现80%(12/15)的心肌内小血管中存在非闭塞性微血栓。值得注意的是,他们报告15例患者中只有2例(13.3%)有急性缺血性损伤。Basso等人的一项多中心尸检研究报告显示,21例中有4例出现右心室急性心肌细胞损伤和心肌小血管血栓(两种均为19%)。然而,它们的分布和与坏死的关系尚未描述。研究者们既往曾报道过一例COVID-19感染的年轻女性患者死于急性心肌梗死和心源性休克的微血栓病例,但该项研究在更大范围的病例(n=40)中扩展了发现,并发现微血栓是导致心脏损伤(定义为心肌细胞坏死)的主要原因。Rapkiewicz也报告了7例COVID-19患者的尸检结果,其中5例在住院时死亡,2例在家中死于心脏性猝死。所有7例患者的心脏内均发现纤维蛋白微血栓,然而,微血栓的范围及其位置没有被明确确定,心肌坏死的范围也没有被明确确定。虽然补体(C4d)染色排除了补体介导的心肌细胞损伤,并且在所有受试病例中均为阴性,但微血栓中的补体并未被特异性检测。

心脏微血栓在临床上是不可检测的,因为没有一种实验室试验可以特异性地检测到微血栓,未来的研究应致力于开发诊断此类损伤的方法和实验室试验。总的来说,心肌细胞坏死组与无心肌细胞坏死组的缺血性EKG改变有显著性差异,尽管这些结果的敏感性很低,EKG显示14例中只有6例(42.9%)心肌损伤。临床表现也可能具有误导性,因为胸痛可能不存在或明显少报,尤其是在患有严重呼吸障碍的患者中。

研究发现,在与有或无COVID-19感染且纤维蛋白和终末补体(terminal complement)水平较高的STEMI患者的心外膜血栓相比时,心脏损伤的COVID-19受试者微血栓在成分上是不同的。最近一项与SARS-CoV-2密切相关的SARS-CoV研究发现,疾病的恶化与补体C3的激活有关。其他研究报道,SARS-CoV-2可自动激活甘露聚糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶2(mannan-binding lectin-associated serine protease 2, MASP-2),它是凝集素途径的主要效应酶(enzymatic initiator)。MASP-2激活导致C3转化酶的产生和MAC(C5b-9)的激活。此外,通过Masp-2敲除或阻断MASP-2-N蛋白质相互作用,改变MASP-2结合基序,可减轻肺损伤。肺尸检标本的免疫组化分析显示,MASP-2和C5b-9沉积局限于肺泡间隔(interalveolar septa)。这些数据以及人类蛋白质组学研究表明,冠状病毒感染与多种补体途径的激活有关。

此外,抑制补体途径(inhibiting complement pathway)至少在实验模型中似乎有治疗作用。感染SARS-CoV的C3缺陷小鼠尽管肺部病毒载量相似,但肺部和血清中细胞因子水平较低,其呼吸问题较少。肺部中性粒细胞的减少降低了肺内和血浆IL-6水平。目前,C3阻断剂如AMY-101正在COVID-19感染患者中进行临床试验。

该项研究也有一定的局限性。来自死于COVID-19感染的受试者的尸检材料可能有其自身偏倚(biases),并且可能不能反映那些在COVID-19感染后存活的受试者的心脏发现。因此,在COVID-19感染后存活的受试者中,心脏损伤和微血栓的真实发生率可能不同。此外,所有受试者肌钙蛋白水平的缺乏也可能限制尸检时发现的心肌坏死的临床转化(clinical translation)。尽管该项研究在多个层面上调查了心脏的所有区域,但由于取样的原因,可能遗漏了小面积的坏死和微血栓。尽管如此,这项研究仍揭示了关于死于COVID-19感染的受试者心脏损伤性质的重要和新颖的见解。

总之,该项研究是第一次系统地研究死于COVID-19感染的患者心脏损伤的原因。在这里,该项研究报告35%死于COVID-19的受试者有心肌细胞坏死的证据,大多数(78.6%)有局灶性心肌细胞坏死。心肌细胞坏死的主要原因是心肌微血栓,占64.3%。与COVID阴性受试者的心肌内血栓,以及COVID-19阳性和阴性的STEMI患者病例的冠状动脉血栓相比,心脏损伤的COVID-19受试者微血栓的血栓成分中纤维蛋白(fibrin)和补体含量更为丰富。该项研究数据表明,微血管血栓形成可能是COVID-19住院患者心脏损伤的一个原因,临床医生应意识到微血栓的可能性,这种微血栓在临床上可能无法检测到,在临床试验中应进一步研究针对微血栓的抗血小板、抗凝剂和抗补体疗法(anti-complement therapies)。

京公网安备 11010502033353号

京公网安备 11010502033353号